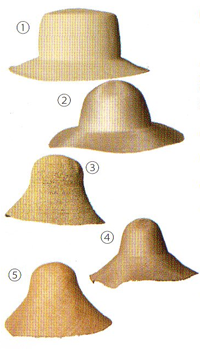

帽子の種類と形

帽子の大きな分類は、英語ではハット(ツバの付いた帽子)とキャップ(ツバがなく、一部に庇がついている帽子)に分けられます。そのうち主なものの名前を紹介します。

ハット

クラウン(帽子の山)とブリム(帽子のふち)という2つの部分からできているかぶりものを一般にハットといいます。

クラウンの天井が平で、ブリムの後ろが上がった帽子。

アメリカ西部のカウボーイの帽子

英語ではボーダー。ボートを漕ぐ人の意味。日本語ではカンカン帽。

ツバが広く、下がっている婦人帽子。英語ではキャプリン。

釣り鐘のような形で、ツバが下がっている。

アフリカのsafari狩猟旅行の時、かぶっていた。

正装の際にかぶる絹製の帽子。現在ではフェルト製のものが主流。

ツバの反り返った帽子。米海軍の下士官がかぶったのが名前の由来。

スイスのチロル地方で山岳警備隊がかぶっていた。

ブルムが波打っている型が花のチューリップに似ている。

英語ではソフトハット。柔らかいフェルトで作られた紳士帽。

前ブリムが上向きに折り返ったフランス・ブルターニュ地方の帽子。

イギリスの帽子屋ウィリアム・ボーラーが作った。別名ダービーハットともいう。

クラウンの天井が平らで周囲からへこませた形。ポークパイ型

キャップ

基本的にはブリムがなく、クラウン(帽子の山)に庇がついているかぶりものである。形によってはブリムのついたものもキャップとよばれる場合がある。

つばと前部に刺しゅうのあるキャップ。アポロキャップは日本の呼称。

ゆったり大きめのクラウンの前部にツバが付いたもの。

耳あて付き帽子。

前部にブリムがあり、リボンで結び上げた耳あてがついている。

前ツバが広く、競馬の騎手の帽子に由来する。

太陽光を遮るためのクラウンのない前ツバだけの帽子。

なだらかに前傾したクラウンと短い前びさしが特徴。

船員帽。

アメリカでベースボールにかぶったのがはじまり。

第二次世界大戦後のフランス大統領ドゴールがかぶっていた。

※全日本帽子協会 『帽子のハンドブック』参照

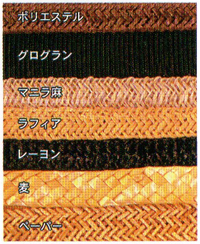

帽子の素材

服地と同様、帽子には多種多様なものが材料として使われますが、そのうち主なものを紹介します。

フェルト

布帛

服地と同様あらゆる繊維の布地が使用され、現在の帽子の最大の部分を占めている。表用記事として、綿、麻、毛、絹、合繊等の織物や編物、不織布などを使用し、通常頭部には裏地が入れられる。また、型を保つため芯地が使われる。

ブレード

麦(麦の茎が材料。麦真田。Straw Braids)、ペーパー(セルローズコートした紙テープ。Paper Braids)、グログラン(横糸に太い糸を使用して両側に耳組織を作らない畝織リボン。Grosgrain Braids)。

天然草

夏の帽子の代表的な材料で、樹皮や木質内の繊維または草を原料とし、帽体用に一つずつ手で編んだもの。編み方に石目(平編)、アジロ編(綾編)、かぎ編(こま編)などがある。代表的なものを列挙する。

南米ペルー・コロンビア・エクアドル産のトキヤ(ヤシ科の木)の葉の繊維を編んだ最高級材料。最近、エクアドルでは世界無形伝統文化財に登録された。パナマの名称は産地の主たる集散地に由来する。

②シゾール(Sisal)

アフリカ産のサイザル麻の繊維を裂いて編んだもの。

③ラフィア

アフリカののマダガスカル産の草の繊維を編んだもの。

④ケンマ草

中国産の麻の一種 アフリカののマダガスカル産の草の繊維を編んだもの。

⑤バオ

アフリカ産のBao Bao という一種の巨木(パンヤの類)の茎を裂いて編んだといわれているが、現在では中国産の藤の類の繊維を編んだものが多い。

ニット

皮革

様々な種類の皮がある。代表的なものを列挙する。

もっとも一般的な原皮で、皮の表面に加工を施すことにより幅広い用途に使用されている。

羊

牛の皮に比べると強度は劣るが、きめの細やかさや柔らかさは抜群。

鹿

日本の古代から愛用されている。軽くて丈夫な上、通気性がよいため広い用途で利用されている。

豚

牛の皮に比べ摩擦に強く、柔らかくしたり固くしたりできる。スエード仕上げは人気が高い。

馬

牛の皮に比べ厚みや強靭性でやや劣るが、原皮が大きく柔軟性では優れている。

蛇

斑紋や鱗模様を持つヘビ革はファッションには欠かせない素材のひとつ。

※全日本帽子協会 『帽子のハンドブック』参照